イントロダクション”占領軍”となった若いイスラエル兵たちが、パレスチナ人住民に絶大な権力を行使する兵役の中で、道徳心・倫理観を麻痺させ、それがやがてイスラエル社会のモラルも崩壊するという危機感を抱く。その元将兵たちは、”占領”を告発するNGO「沈黙を破る」を立ち上げる。前作、「沈黙を破る」(2009年公開)では、そんな若者たちの姿と証言、そして占領地の凄まじい実態を描いた。

あれから13年、イスラエルは一層右傾化し、占領と武力攻撃はさらに強化されている。その情勢の中で、「沈黙を破る」の活動は、イスラエル社会でさらに重要な存在意味と役割を持つようになった。それに従い、政府や右派勢力からの攻撃も急激に強まっていく。それでも彼らは屈せず、活動を続ける。

これは私たちにとって「遠い問題」ではない。“自国の加害”と真摯に向き合う「沈黙を破る」の元将兵たちの凛とした生き方は、私たち日本人に「”自国の加害”と、あなたはどう向き合っているのか」と問いかけている。

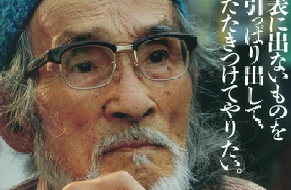

アヒヤ・シャッツさん(「沈黙を破る」渉外責任者)(c)DOI Toshikuni

アヒヤ・シャッツさん(「沈黙を破る」渉外責任者)(c)DOI Toshikuni

解説「沈黙を破る」は2004年、イスラエル軍の元戦闘兵士たちが作りあげたNGOである。

活動の第一歩、2004年のテルアビブで開かれた写真展「沈黙を破る―戦闘兵士がヘブロンを語る―」はイスラエル社会に大きな反響を与えた。その後もグループは、元将兵たちの証言のSNSでの公開、占領地へのツアー、講演などで、占領地の現実をイスラエル国内や世界に訴え続けてきた。

映画「沈黙を破る」(2009年公開)から13 年後の2022年、この間の「沈黙 を破る」の活動と証言、イスラエル政府や社会の反応、さらにパレスチナ占領地の状況を、新作映画「愛国の告白―沈黙を破る Part2―」として報告する。

この13年の間にガザ地区は三度にわたってイスラエル軍の攻撃にさらされ、数千人の犠牲者を出し、数万の住居が破壊された。またヨルダン川西岸では、ユダヤ人入植地の増殖が進行し、パレスチナ人住民の土地や水資源、生活圏が次々と侵蝕されていった。

一方、「沈黙を破る」は、ガザ攻撃に参戦した将兵たちによる非人道的な攻撃の実態の証言を、SNSや証言集発行によって、イスラエル国内外に明らかにした。それによって「沈黙を破る」は政府や右派勢力から「裏切り者」「非国民」と激しい攻撃にさらされる。

個人と自国のモラルが崩壊するという危機感から、占領地での加害の実態を告発することは“祖国への裏切り行為”なのか。いったい真の“愛国”とは何なのか――映画は問いかける。

パレスチナ取材34年の土井敏邦監督1953年、佐賀県生まれ。ジャーナリスト。

1985年以来、パレスチナ・イスラエルに通い、取材を続けてきた。ドキュメンタリー映像シリーズ「届かぬ声―パレスチナ・占領と生きる人びと」の第4部の「沈黙を破る」は、2009年度キネマ旬報ベスト・テン文化映画部門で第1位。石橋湛山記念・早稲田ジャーナリズム大賞(公共奉仕部門)を受賞。2015年7月に「ガザ攻撃 2014年夏」を発表。翌年、「ガザで生きる」(全5部作)で大同生命地域研究特別賞を受賞。

主な著書に、「占領と民衆―パレスチナ」(晩聲社 1988年)、「アメリカのユダヤ人」(岩波新書 1991年)、「「和平合意」とパレスチナ」(朝日選書 1995年)、「パレスチナの声、イスラエルの声」(岩波書店 2004年)、「沈黙を破る」(岩波書店 2008年)など。

園崎明夫さんコメント(園崎さんのコメントは、ドキュメンタリー映画「教育と愛国」上映後の歴史研究者の藤原辰史さんを迎えてのトークショーから始まる。藤原さんのトークショーは「月刊風まかせ」に掲載されている)

藤原さんの話は、ドキュメンタリー映画「教育と愛国」を、より様々な角度から観るための参考になる言葉の数々ですね。興味深く読ませていただきました。

私が「教育と愛国」という作品を観た感想は、「月刊風まかせ」に掲載してもらいましたが、ずっと思っているのは「それで、私たちはどうするのか」ということです。

「私たち」というのは、観る人によっていろいろでしょうが、一人一人の私たちのことです。政治家、官僚、教師、子を持つ親、そしてメディアで仕事をしている人たちなどなど。この藤原さんの話の締めの部分でも「日本がやるべきことは何なのか」という問題提起で終わっていますが、なんらかの行動をする「日本」という主体はどこに存在するのでしょうか。こういう「日本」を主語にした表現は普通に流通していて、私にはよくわからず、いつも悩んでしまいます。で、結局「誰が何をすればいいのか」よくわからない。「それは観た人が議論し考えてほしい」ということなのだとは思いますが、なかなか難しいですよね。

「教育」の問題は、すべての日本人に何らかの形でかかわる問題でありつつ、個々人で関わり方が違い、それを一人一人の国民が考察してなんらか発言したり、行動したりできるほど、一般の日本人(もちろん私も含めて)が知的に洗練されているとも思えませんしね。

どうして、こういうことをことさら改めて感じるかというと、ドキュメンタリー映画「愛国の告白」という中東紛争の今を、イスラエルの元兵士たちでつくる、あるNGOの活動を柱として描いたドキュメンタリー映画を観せてもらったからなのですが。

イスラエルには徴兵制があって、高校卒業と同時に男性は3年、女性は2年国軍の兵士として兵役に就きます。NGO「沈黙を破る」のスタッフたちは、18歳で「占領軍」として、イスラエル軍がパレスチナ住民を支配する地域へ配属されたそうです。

そこで彼らは、「人としての倫理的な問題」に直面します。

イスラエルとパレスチナの紛争と占領について、彼らには責任はありません。自分が生まれてもいなかった時代の「自国の加害」に、誰も罪はないし、責任を持つことはできません。

ハンナ・アーレントは「罪とか無実の概念は個人に適用されなければ意味はない」といいます。「集団責任」とか「国としての加害責任」という言葉は、特定の個人の本来明らかな歴史的責任をあいまいにする役割を担います。

しかし18歳の「占領軍」であったかれらは、かれらがそこにいたその時その場所での加害、差別、抑圧といった行為には、自分たちにも責任があると考えます。

被占領地のパレスチナ住民たちには、ほとんど自由が無く、苦しい生活を強いられている。占領軍の兵士たちより年上の、敬意を払われてしかるべき住民たちに対して、18歳の初年兵が命令し、生活を制限し、収奪する。自分たちが許されている生活が、パレスチナの人々には許されていない。

若いイスラエル兵士たちは、そこで「人としての倫理的な問題」に直面したのです。そして、そのことの帰結として「沈黙を破る」の活動を開始した。

人としての在り方、倫理に従って、きわめて「明晰」な思考と行動を選択したわけです。その発言の数々は真っすぐに、われわれ観客の胸に響きます。そして、その彼らの活動を丹念に映像記録として集積し、作品として発表される土井敏邦監督の視点も、きわめて「倫理的」で「明晰」です。

現代(近代以降のあるいは太平洋戦争後のあるいは平成以後の)の日本が失ってしまったものはきっといくつもありますが、人の「倫理的」な「明晰さ」もそのひとつでしょう。

「愛国の告白」という映画は、そういう「倫理的」な「明晰さ」へと強く観客を誘う作品であると思います。そして、私たちが失ってしまったものへの痛切な想いをかきたてる作品でもあります。

●そのざき あきお(毎日新聞大阪開発 エグゼクティブアドバイザー)

○上映情報

11月19日(土)より新宿K’s cinemaにてロードショー

11月26日(土)から大阪・第七藝術劇場、12月2日(金)より京都シネマ

ほか全国順次公開

●映画の公式サイト

http://doi-toshikuni.net/j/aikoku/

なお、冒頭の写真のコピーライツは(c)DOI Toshikuni

コメント