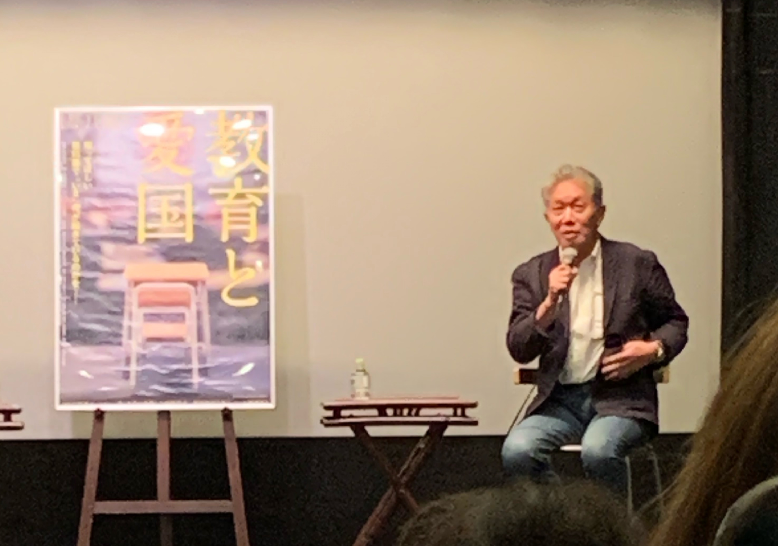

7月24日、大阪市淀川区の第七藝術劇場で、ドキュメンタリー映画「教育と愛国」の上映後、思想家・武道家、神戸女学院大学名誉教授の内田樹さんと斉加尚代監督のトークショーが行われた。1時間のトークは教育に始まり、メディア、現代社会へと展開した。トークショーの模様を報告します。

なぜ、政治が教育に口を出してはいけないのか?

トークショーはこの映画が取り上げたワンシーンから始まった。それは、2012年、大阪で開かれたシンポジウムで、安倍晋三元首相が<教育に政治が介入するべきだ>と発言し、そして壇上で当時大阪府知事だった松井一郎氏と握手するシーン。

内田樹さんは、このシーンを振り返り、こう話す。

「この出発点がまったく間違っています」

そして、内田さんは12年前のことを思い出したという。

「2010年、当時大阪市長だった平松邦夫さんから大阪市の教育関係の特別顧問になって欲しいと言われて、引き受けました。市庁舎での辞令交付のあと、記者会見があって、抱負を聞かれました。記者会見があるなんて聞いていなかったので、コメントなんか用意していなかったので、とりあえずこう言いました」

「市長に申し上げたいことが一つあります。それは教育に口を出さないでいただきたいということです。平松さんが立派な教育理念をお持ちであることは存じています。でも、市長は教育現場には口を出さないで欲しい。そう言うと、平松市長はかなり驚いていました。自分が任命した特別顧問が開口一番「市長は教育には口を出さないで欲しい」と言ったんですから」

さらに内田さんは会見でこう話を続けた。

「平松さんの理念が教育現場に上意下達的に伝えられ、それがただちに制度化されるということになると、平松さんが退任された後に来た次の市長もまた同じように自分の理念に基づいて教育を変えようとするでしょう。その次の市長もまた変えようとする。政治が教育に介入することを一度許せば、教育現場は首長の任期ごとに違う指示を受けることになる。教員も疲弊しますが、最大の被害者は子どもたちです。だから、教育のことは現場の教員に任せてください。教育は惰性の強いシステムですから、ゆっくりとしか変化しません。社会がどれほどめまぐるしく変わっても、教育はそれに合わせて変わらないし、変わる必要もありません。教育において最優先するのは、制度の安定性と恒常性なんです。そう申し上げました。」

内田さんは、記者会見に集まった新聞やテレビの記者にこう要求したという。

<メディアも口を出さないでください>

「次にお願いしたいのは、メディアは教育に口を出さないで欲しいということです。メディアは変化を求めます。必ず変化を求める。だって、あなたがたが扱っている商品は『ニュース』だからです。安定的、惰性的なものはメディアと相性が悪いんです。だから、必ず、学校に向かって『変化しろ』と責め立てる。『教育もまた社会の変化に合わせて変化すべきだ』と言い立てる。メディア関係者はみんな心からそう信じているんです。でも、それは間違っています。それはあなたがたが『変化するもの』で飯を食っているから、『すべては変化すべきだ』と思い込んでいるだけなんです。」

「世の中には変化していいこと、よくないことがあります。政治とマーケットは『変わってよいもの』です。どちらも複雑系ですから、わずかな入力の変化が劇的な出力差となって生じる。「北京で蝶がはばたくとカリフォルニアでハリケーンが起きる」というのが複雑系を説明するときによく使われる比喩ですけれど、政治とマーケットはそういうものなんです。それが政治とマーケットの取り柄なんです。一日先のことが分からない。そういうことが好きで好きでたまらないという人たちが政治とビジネスに夢中になる。それでいいんです。どうぞご勝手に劇的な変化を楽しんでくれればいい。でも、世の中にはわずかな入力変化で変わってもらっては困る制度があります。教育はそういうものの一つです」

以上が12年前の記者会見の模様だが、教育をテーマに取材してきた斉加さんは今の教育現場の様子をこう話す。

「教育が急激に変わってはいけないという考えは、教育現場では多くの人たちが共有していたと思います。一方、政治やメディアの側が、時代遅れだという論調を醸し出しています」

メディアの論調は昔から変わらないと内田さん。

「僕の記憶では、新聞は1960年代から後、ひたすら教育現場に向かって『変われ』と言い続けてきました。制度を変えることによって、何が失われ、何が得られるのか、その計量的な判断を冷静に行うことを怠ったまま、ただ『惰性的であることは許されない。とにかく変われ』と言い続けてきた」

内田さんは、12年前の記者会見と同じように、トークショーでも<教育は急激に変わってはいけない>と繰り返し強調する。

「世の中には、目まぐるしく変わることが当たり前の制度と、急激に変わってはならない制度とがあります。教育や医療や行政や司法は急激に変わってはならない制度、安定的で恒常的であることが必須の制度です。天変地異があっても、政権交代があっても、恐慌があっても、それでもなんとか昨日と同じように継続的に機能しているということが、これらの制度にとって死活的に重要なことです。政権交代したら教育制度が変わった、株価が下がったら医療制度が変わった、為替レートが変わったら司法制度が変わった…というようなことは起きてはならないんです。世の中には政治やマーケットが口を出してどんどん変えてよい制度と、政治とマーケットが絶対に手を出してはいけない制度がある。そのことが市民的常識であるべきなんですけれども、でも、この映画を観て、この常識が現代日本にはまったく定着していないことがよく分かりました」

日本社会に存在する<変化原理主義>と<組織マネジメント原理主義>

教育現場の変化を斉加さんはこう話す。

「取材する中で、決断することが是なんだという政治がどんどん強まってきて、例えば、ダメ先生は排除しろとか、先生をランキングしないといけないとか、学校もランキングしないといけない、地域も競争しないといけない、そうでなければ教育ではないという空気が段々強まっているように思います」

教育の世界にある「空気」。内田さんが解説する。

「学校や教育を格付けして、査定に基づいて資源を傾斜配分する。それがマーケットのルールです。この市場原理をそのまま教育に適用すべきだと思っている人たちがたくさんいます。彼らは別に自分たちが教育に過剰介入しているつもりはないんだと思います。市場原理主義者たちは、単純にマーケットの原理があらゆる場面に適用されるべきだ、あらゆる組織は株式会社のように編成されていなければならないと、ただ素朴に信じ切っているだけなんです」

別の原理主義も存在していると内田さんは解説する。

「市場原理主義ともう一つ、組織マネジメント原理主義というものがあります。上位者の命令が組織の末端まで遅滞なく示達される組織を理想の組織だと思い込むことです。市場原理主義と双璧をなす現代日本が罹患している深刻な病の一つです。組織マネジメント原理主義者たちは、トップが命令したことが、その適切性や合理性とはかかわりなく、組織の末端まで一気に伝わって物質化する組織が『よい組織』だと信じています。そもそも何をするために、いかなるミッションを実現するためにその組織が存在するのかという根本問題には、まったく興味がない。ただ、組織はどうあるべきかにしか興味がない。そして、上位者の言うことに全員が従うトップダウン組織がこの世の理想だと信じ切っている」

二つの原理主義は教育の世界にとどまらない。

「市場原理主義と組織マネジメント原理主義、この二つ原理主義が現代日本を蝕んでいる二つの病だと僕は思います。映画には、この二種類の原理主義者がぞろぞろと出てきます。彼らは病気なんです。自分たちが病んでいるということに気づいていない病人たちです」

さらに、斉加さんが教育現場の変化について、こう話す。

「ビジネス用語がどんどん、学校現場に入ってきていると取材していて実感します」

内田さんはこう説明する。

「学校に類する制度はたぶん人類が集団として暮らし始めた最初期から存在したと思います。集団が存続するためには、幼い成員たちに生き延びるための知識と技術を教えることは必須ですから。でも、株式会社なるものが出現したのは17世紀の英国です。大航海時代に金を集めて船を仕立てるために思いついたアイディアです。たかだか400年の歴史しかなく、金儲け以外に目的を持たない制度に合わせて、教育制度や医療制度や司法制度のような数千年前から存在し、機能してきた制度を改変しろというのは、本末転倒です」

教育は子どもたちの成熟を支えるためにある

「教育の最大の課題は、次世代の集団を支えてゆけるように、子どもたちの成熟を支援していくことです」

子どもたちの成熟とは?

「成熟というのは量的なことではありません。有用な知識や技術を身につけるということだけには尽くされない。教育の目的は、子どもたちがより複雑な人間になってゆく過程を支援することです。複雑化することによって、子どもたちの語彙が豊かになり、表情や感情が深みを帯び、相手によって場面によって使う言葉が変わり、表情が変わり、キャラクター設定も変わる。そういうふうに複雑な人格を適宜使い分けることができるようになる。それが複雑化ということです。でも、それが教育の目的であるということについては、まだ社会的合意ができていません」

「学生たちを見ていると分かりますが、彼らは早く自分のスタイルを身につけようと焦っています。自分らしいファッションとか、自分らしい言葉づかいとか、自分らしい美意識や価値観を身につけて、「自分らしさ」を一日も早く確立することが「成長すること」だと信じている。でも、それはただ自分を固定化・硬直化させているだけです。「自分らしい」というのは、成熟することとも複雑化するとも違うことです。でも、それがなかなか分からない。学生たちは、いかにも自分らしいコメントを、自分らしい口調で、きっぱりと言い切れるようになりたいと願っています。でも、それは成熟することとは違います。成熟の指標というのは、言いよどんだり、口ごもったり、絶句したり、前言撤回したりすることが「できる」ということなんです。自分の複雑さを、切り縮めることなく、複雑なまま取り出して、他者の前に差し出すことができる。それが「自分の言葉」です。そういう言葉を獲得すること、それが学校教育の重要な目標だと僕は思います。でも、今学校で子どもたちに求められているのは、しばしばその逆のことですね。「大きな声ではっきりと言え」「言いたいことは一言で言え」「わかりやすく言え」という圧力を子どもたちはいつもかけられている。こんな圧力をかけられていたら、子どもたちは決して「自分の言葉」を手に入れることはできません。教師の仕事は何よりもまず、忍耐づよく、子どもたちが小さな声で、言葉を手探りしながら、ぽつりぽつりと語り出す言葉に耳を傾けることです」

これに対して、テレビ局勤務の斉加さんはこういう。

「一言でわかりやすく言う、さっさとまとめてシンプルに伝える、こういうことを求める圧がテレビにはあります」

内田さんが指摘する。

「それがメディアが劣化した最大の理由だと思います。複雑な問題を快刀乱麻を断つように簡単な話に落とし込み、ワンフレーズでまとめることができる能力のことをメディアは「知性」だと信じている。でも、そんなものは知性じゃありませんよ。複雑な問題を複雑なまま扱うことができるのが本当の知性なんです」

なぜ、東大名誉教授は「歴史から学ぶ必要はない」と断言したのか?

映画には、東京大学名誉教授の伊藤隆氏が登場するシーンがある。伊藤氏は「歴史から学ぶ必要はない」と断言する。この衝撃の発言について、話が深まる。

斉加監督が、伊藤隆氏にインタビューした時の様子を振り返る。

「近現代史を研究する研究者にとって伊藤さんの論文は避けて通れない、それほど歴史学会の重鎮です。堂々と、信念を持って、自身の研究実績に基づいて、発言されているので、オーラがすごかったです。自分が権威であることを、目の前の取材者である私に教えてあげる、そんなふうな語りだったんです」

内田さんがこの伊藤発言を分析する。

「『歴史から学ぶ必要はないんです』という発言は、これは相手が斉加さんだからつい口に出てしまった言葉だと思います。そんなことを歴史学者が本気で思っているはずがないし、軽々に口に出すはずもない。でも、それをあえて斉加さんにぶつけているのは、『この女は、こう言い切っても、反論できずに黙っているだろう』と高をくくっているからです。明らかに間違ったことを言っても、相手が反論できないでうつむいているのを見るときに、自分が権力者であることがしみじみと実感される。あの男は斉加さんを相手に自分の権力を確認しているんです。学術的に正しいことを言って、周りが『その通りです』と同意しても、それでは自分が権力者であるかどうかは分からない。でも、その逆に、誰が聞いてもあきらかに間違っていることを言って、それに対して周りの誰もが反論しない時に、その人は自分がその場において圧倒的な権力者であることを確認することができる。伊藤さんという人は周囲を威圧して、誰も逆らうことのできない権力的な立場にいることを絶えず確認しないと不安で仕方がない人なんだろうと思います」

斉加さんが内田解説に反応し、こんな裏話も。

「伊藤さんは日本学術会議なんかなくなればいいんだと言っていて、なぜですか?と聞くと、『自分は一度も声がかからなかった』そうなんです」

会場は大爆笑!

教育は教師団の営み 先生個人の評価はしてはいけない

トークショーは教育についての話が続く。斉加さんは評価システムが強まっている教育現場の様子をこう説明する。

「公立の小中学校でさえ、学力テストの点が上がれば厚遇するとか、わかりやすい数値でメリハリをつけるというより差別することが起こっています」

内田さんは数値化がすすむ教育現場について、こう解説する。

「教育の成果がわかりやすい数値で出ることはありません。教育の成果がわかるのは、20年、30年、あるいはもっと先かもしれない。子どもたちが顧みて自分の人生が幸福で充実したものだったのは、子どもの頃に受けた教育のおかげだったのだなあ…と思えたら教育は成功したことになる。それくらい待たないと本当のことはわかりません」

教師個人の評価や査定について内田さんはこう言う。

「教育は集団の営みです。個人の事業ではありません。集団で教育する。だから、いろいろな教育機関があり、いろいろな教師がいた方がいい。教育理念がばらばらで、教育方法がばらばらである方が、教育の成果は豊かなものになる。変な先生がいても、力のない先生がいても、熱血教師がいても、やる気のない教師がいても、いいんです。集団の営みですから、むしろその方がいいんです。だから、学校でしてはいけないことは、教員一人一人を個別化して、それぞれを査定することです。査定するためには、その前段として、「能力の差以外は全部同じである」ことが条件になります。教師個人を査定するということは、その前段で強い同質化圧がかかる。教師たちが、「自分たちは一人一人が違う仕方で教育という集団の事業に参加しているのだ」という意識を持てなくなったら、教育は成り立ちません」

斉加さんは文科省に触れる。

「成長や創意工夫を妨げるような通達がどんどん下りてくるのが、今の教育ではないかと疑っています」

内田さん。

「その通りです。文部科学省の官僚だって、自分たちがしていることが無効だということはもうわかっていると思います。タスクを次々と現場に課しても、教育は少しもよくならない。教員たちの負荷が増えて、疲れて、結果的に教育が壊れてきている。そのことはさすがにわかっている。でも、役人というのは、前任者が出した指示について『あれはもう不要になったので、やらなくていいです』ということは決して言わないんです。新しい指示を追加するだけで。だから、ひたすら現場の仕事は増え続ける」

無駄な仕事で組織をコントロールする<組織マネジメント原理主義>がはびこる

トークショーは教育の話から、組織マネジメントの話にすすむ。

「上意下達のシステムを完成させようとすると必ず「ブルシット・ジョブ(まったく無意味な仕事)」が増殖する。これは組織の宿命なんです。トップが組織の内外に福利をもたらす適切な指示を発令すれば、その指示はすみやかに現場まで通って、すぐに実現します。でも、それだと、組織がトップダウンであるかどうか、組織マネジメントができているかどうかは分かりません。トップが組織を完全にグリップできているかどうかをチェックするための一番いい方法は全く意味のないタスクを課すことなんです。トップが明らかに間違った、不合理な指示を発令しても、誰一人それに反論したり、異議を唱えたりしないで、その「間違った指示」が末端まで遅滞なく伝達されて、実行されるようであれば、その組織は完全に上意下達的であることが証明される。だから、組織マネジメント原理主義者がトップに座ると、彼らは定期的に「ブルシット・ジョブ」を発令するようになる。それに異議を唱える人間がいなければ、部下が従順であることが確認できる。ですから、トップが組織を完全に上意下達的なものに保っておきたいと望む場合、その組織では朝から晩まで「ブルシット・ジョブ」が発令されることになる」

そして、話は大阪の政治に移る。

「大阪がここまで地盤沈下したのは、橋下徹元大阪市長以来、維新の首長たち全員が組織マネジメント原理主義者だからです。自分がトップであり、公務員たちが自分の「手下」であることを確認するために、彼らはひたすら「ブルシット・ジョブ」を発令する。前に卒業式で教員が『君が代』を歌っているかどうか、口元チェックを管理職にさせたことがありました。その時の言い分が「これにはいかなる政治的意図もない。ただ、『国歌を斉唱すること』という業務命令が出ている以上、教員はそれに違反することは許されない。これは政治の問題ではなく、組織マネジメントの問題である」というものでした。教員に『君が代』斉唱を強制できるか否かは、「学校教育はいかなるものであるべきか」という問いにかかわる重大な案件です。ことの正否を論じようとしたら、「学校教育は何のために存在するのか?」という本質的な議論に踏み込まざるを得ない。でも、組織マネジメント原理主義者はそんなことには興味がないんです。興味があるのは「ボスの言うことをきかないやつは誰だ?」ということだけなんです。」

さらに付け加える。

「これは世界中の独裁的な権力者の普遍的な傾向です」

組織マネジメント原理主義者によってコントロールされている市民は反発しないのか。

「大阪の市民たちの過半は、行政組織が株式会社のように権力的にコントロールされていて、トップの命令が末端まで行き届いていることを「理想的な組織」ができたとみなしているんだと思います。それもしかたがありません。ほとんどの市民は、家庭でも、学校でも、部活でも、バイト先でも、勤め先でも、トップがすべてを専断する「株式会社みたいな組織」しか見たことがないんですから。だから、「それのどこがいけないんですか?」という反応をしても当然なんです」

大人がつくる民主主義

トークショーは民主主義に及ぶ、斉加さんが問う。

「そもそも民主主義がこの社会に根付いていないということが明らかになった…」

内田さん。

「そうなんですよ」

斉加さん。

「民主主義をどう身につけるかを考える局面にありますが…」

内田さんが民主主義を解説する。

「民主主義というのは、まことにできの悪いシステムなんです。集団の一定数が「まともな大人」でないと機能しない仕組みなんですから。全員が幼児だったら民主主義は瓦解します。ある程度の数の人たちが「このシステムを支えるのは自分の責務だ。だから、身銭を切っても支えるしかない」と肚を括ってくれないと民主主義はもちません。王政や貴族政ではそんなことはありません。賢い独裁者が一人いれば、残る国民全員が幼児でも制度は機能する。むしろ国民が幼児的である方が効率的に統治できる。でも、民主主義は違います。制度そのものが成員に向かって「お願いだから、大人になってくれ」と懇請する。制度が市民に成熟を要請する。こんなダイナミックな政治体制は民主主義しかありません」

トークショーの最後、教育の話に戻る。内田さんは「居場所」が大事だと強調する。

「学校は子どもたちを受け入れて、承認する場です。先生が子どもたちにまず告げるべきことは、「君はここにいてもいい」、「ここは君のための場所だ」、「私は君がここにいることを願っている」ということです。子どもたちを歓待し、承認し、祝福すること。それが学校の最大の仕事です。それができたら教師としての仕事はもう十分だと思います。教え方がうまいとか下手だとか、そんなことは副次的なことに過ぎません」

斉加さんが居場所を奪われる子どもたちの現状を伝える。

「3年連続定員割れの大阪府立高校を廃校にしていくという案がでた時、ある高校3年生の男子生徒が、『俺たちの学校をつぶすということは俺たちも要らないということやろ』と真顔で私に問いました。自分の存在が社会から求められていない、否定されているような感覚にさせられてしまう教育行政や学校というのはすごく問題があると思います。また不登校の生徒たちも多くいます」

内田さん。

「学校に来るのに、あれこれの条件を出して、この条件をクリアしなかったらお前の居場所はここにはないと子どもたちに向かって告げるような、そんな冷たい学校は教育機関としては機能しません。一番大事なのは子どもたちをまずは歓待することなんですから」

先生たちも多忙だと斉加さん。

「先生たちも多忙を極めていて、普通に心を働かすことがむずかしい状況にあります。パソコンに向かってデータ整理や報告書を書いたり、子どもたちとかかわる時間が無くなっています」

内田さん。

「評価とか報告とか査定とか、そういうのは教育的には全く無意味です。そんなことをする暇があったら1分でも長く子どもたちと一緒に過ごす方がいい」

教育現場だけではない、メディアの職場も。

「メディア企業も評価のやり方がどんどん複雑になっていて、ブルシット・ジョブが増殖しています」

内田さん。

「社員を査定したり、評価したり、格付けしたりすることのためにどれだけ人を雇っても、何時間会議をしても、何百枚報告書を書いても、売上げは1円も増えません。評価なんかする暇があったら、本務をしなさい」

最後、斉加さんはこう話してトークショーが終了した。

「子どもたちが成熟していくことを支える大人が成熟していないと、この民主主義を維持していけない、このことを繰り返し確認しないといけないと思いました」

○上映情報

https://www.mbs.jp/kyoiku-aikoku/

○ぶんや・よしと 1987年MBS入社。2021年2月早期退職。 ラジオ制作部、ラジオ報道部、コンプライアンス室などに在籍。 ラジオ報道部時代、福島原発事故発生当時、 小出裕章さんが連日出演した「たねまきジャーナル」の初代プロデューサー。

コメント

コメント一覧 (1件)

官僚組織のシステムが、教師達を壊している

教師達は今の企業競争社会を是とし、模倣して疲弊している

国の宝であるという事を、何とも思わず鼻にもかけないお育ちの良い二世議員達の、無知で不勉強な決定が国を亡ぼし、将来の暗さを感じずにはいられない